新园动态

新园动态

脚踏实地,探赜致远——访北京大学会议中心董理老师

日期:2021-11-19 信息来源:

【编者按】董理,中共党员,2007年到会议中心工作,现任会议中心信息化管理员、中关新园管理部信息室主任,日常负责会议中心信息系统运维和中关新园信息化建设工作。11月5月,学校网信办通过北大新闻网和微信公众号“未名赛博空间”刊发对他的访谈,介绍了在北大的网信工作经历与求学历程,以及在这一过程中的成长与收获,特此转载。

2011年3月22日晚零点,北京大学中关新园传出一阵欢呼声,在大家的齐心协力下,园区的酒店管理系统顺利实现了切换衔接,为了这次成功,园区信息室的一个人已经在园区待了三天三夜,他就是董理。

少年立志,孜孜以求

作为一名七零后,董理有着属于自己的个人奋斗史与人生体悟。1999年,刚迈出校门的董理风尘仆仆地从辽宁来到北京。对于刚到北京的董理而言,北京既是一座陌生的城,也是一种可能、一个开始,一个全新的机遇,他决定在这里打拼一片属于自己的天地。

目标如灯似火,指引着少年前行。2002年,一个偶然的机会,董理来到向往已久的北京大学,在北大继续教育学院信息技术保障部工作。学化工出身的董理既兴奋,又紧张,他一头扎进工作中,下功夫学习,虚心求教,在前辈的指引和自己的努力下,很快便熟练掌握了各种技能。董理觉得年轻人应该求知似渴,多请教、多学习、多锻炼,因为你很难预料之后你会遇见什么问题,说不定之前偶然学习到的知识、技能会在以后的某个时机发挥大作用。

2007年,又是一次偶然的机会,董理得知北大将要建设一个定位高端的留学生专家公寓,这个海外学生的新家园,国际交流的新平台,急需计算机和网络方面的专业技术人员。怀揣着对未来的憧憬和进一步锻炼自己的想法,董理来到了当时还是一片砖瓦钢筋水泥的中关新园,一段新的奋斗史开始了。

长风破浪,众里寻他

心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举。2007年4月,董理入职北京大学会议中心中关新园管理部,当时还只有十多个人,负责整个中关新园的建设、筹开等多项工作。董理回忆,初建时期,IT的作用相对比较边缘,他在团队里主要负责档案资料收集、整理以及拍摄等工作。从2008年4月开始,整个园区开始边建设、边运营,信息化建设工作多头并举,其作用逐步凸显。这时候的董理可以说是软硬件两手齐抓、双管齐下,除了负责IT、弱电工作外,还要负责设施设备选型、调试等工作。董理说,在后勤、在基层,需要他们做的事情既多又杂,因此就要求他们一专多能,扮演多种角色,他形象地把自己形容成一个大“勤杂工”。虽然是一名“勤杂工”,但董理觉得这些工作都很重要,只要是有利于园区建设、运行、发展,就有意义、有价值,即便装个系统、拉根网线,董理都踏踏实实地干,他觉得,虽然是一根网线,却关联着许许多多的人的工作与生活,他要努力做好。

董理与中关新园同事参加团建(右一为董理)

2008年4月,随着园区开始试运营,各项工作逐步展开,每个人的分工也越来越细,工作人员大幅增加,为规范管理、提高效率,园区内部OA系统、人力资源管理系统、财务系统等的逐项上线,建设信息化工作平台成为中关新园的主要工作之一。以客人就餐为例,中关新园开始使用的是纸质餐券,但随着服务群体逐渐增多,客人需求不同,餐券的发放、回收以及审核成为了一个问题,管理成本增加,。最终在董理团队的努力下,经过多方沟通协调,用电子卡取代了纸质餐券,不仅方便了客人,规范了管理,还为园区节省了大量时间与运营成本。

董理与同事一起进行系统调试(左二为董理)

中关新园的信息化程度是一直在不断发展和提升的,但这个过程绝非一帆风顺,中间经历过许多曲折。董理向我们讲述了一个“中软换泰能”的故事。2008年4月,中关新园9号楼开始试运营,使用的是泰能酒店管理系统,随着各楼宇相继投入运营,泰能酒店管理系统的局限性就逐渐显露出来,运行速度缓慢,数据导出困难等,已经不能满足园区多楼宇共2000多个床位的量化指标需求,影响到了园区的管理和服务工作。园区通过招标,确定采用中软好泰酒店管理系统,能够满足园区运营要求。但问题随之而来,在不影响园区日常工作的前提下,将泰能系统切换成中软系统是一项复杂且艰巨的工程。当时董理刚当上父亲还没有多久,本来就家里单位两头跑,已经忙得不可开交。但为了最终能够顺利完成系统切换任务,他三天三夜没离开园区,他觉得小家固然重要,可中关新园不也是自己的家吗?董理给同事们,也给自己加油鼓劲,和领导及其它业务部门的同事们一起奋战在一线。3月22日晚上零点,在规定的时间节点,实现了两个系统的零差错切换。零差错——三个字,凝结着董理和园区同事们的太多付出和心血,之后经过多次核查,系统和数据方面都没有出现问题。这件事虽然已过去10年,但董理依旧印象深刻,至今仍记忆犹新。

2012年10月,中关新园全面营业。截至目前,园区已建成运行信息网络系统、楼宇自控系统等多个信息基础设施系统和公共安全系统。

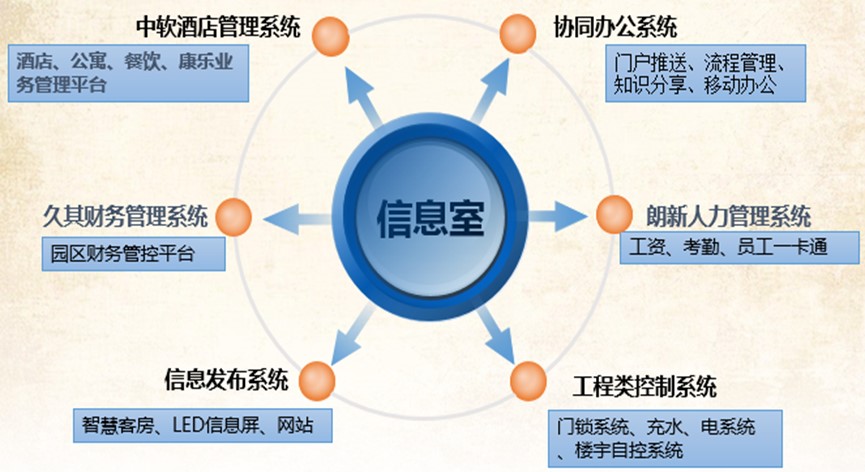

中关新园信息系统示意图

从2007年初到中关新园,董理经历了中关新园的基础建设、筹备工作和全面运营,见证了园区信息化从无到有、从小到大的建设和发展历程。伴随着园区一起成长和发展的,还有董理所领导的信息室。从最开始的单枪匹马,到三人团队,再到现在信息室的五员虎将,董理的队伍在不断调整和壮大。从园区早上7点客用早餐开始,到凌晨1点财务夜审结束,都有技术人员在岗,保障对客服务品质。从机房管理、桌面运维、系统保障到流程优化、项目管理、智慧园区建设,董理的团队在中关新园的信息化建设工作中,发挥着越来越重要的作用。

廿载春秋,北大为家

“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。”“当今世界,信息化发展很快,不进则退,慢进亦退。”在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下,我国的网信事业取得了历史性成就,信息化速度加快、程度加深。作为会议中心网信工作的排头兵,董理也深切感受到这一点。从计算机化、网络化、系统化,到现在的在线化、可视化,新一代的信息技术正不断重新定义着管理和服务,改变着效率和体验。从系统支撑到数字化转型,信息化的价值和意义越来越重大。

做好信息化工作,即要懂技术,更要懂业务、懂管理、懂服务,优秀的信息化管理者应具备战略思维、精通业务和领导能力。为了更好地胜任工作,董理总是抓住各种机会学习,攻读硕士研究生、参加信息化协会交流、考取信息化管理证书,不断提升专业素养。

2005年,董理考入北大继续教育学院信息系统与信息管理专业。他如饥似渴地学习,努力补足自己的短板。他坦言,在学校学到的专业知识对他日后的工作提供了巨大的帮助,同时也驱使着他不断再学习。正是凭着这一股学习钻研的劲儿,2016年,董理报考了北大信管的情报学硕士并被成功录取。硕士期间,董理结合自己多年的工作经验,多次走访调研,完成了基于中关新园信息化工作研究的毕业论文,并于2019年顺利毕业(当年19人中只有3人顺利毕业)。

董理觉得自己就像一只饕餮,求知似饥渴,他认为,信息化的“化”字表明,信息工作是一项事业,永远在路上,没有终点,所以他秉持“活到老,学到老”的追求,抓住各种机会学习,参加专业技能比赛和培训,开拓自己的眼界、提升自己的技能。目前董理已经取得了国民经济和情报学两个硕士学位,一个高级企业信息化管理师权威认证。取得这些学位和认证后,董理并没有自满,也没有停下努力进取的脚步,他觉得一个人应该不断地更新知识,跟上时代发展的步伐。

董理参与业务技能大赛(右二为董理)